我が家には2台のラズパイがあり、以下の通り運用しています。

①Nextcloudサーバー ②WordPressサーバー、sambaサーバー、ウィルススキャンサーバー

両方ともRaspberry Pi OSなのですが、Arch Linuxにしてみようと思い立ちました。

Arch Linuxは結構好きだったりする。

このPCもEndeavour OSだし

↓の記事では躓いて諦めたのですが、その後解決して使える状態になったので、まとめます。

Arch Linux 64bitインストール

↑の記事にも書いてありますが、改めて。

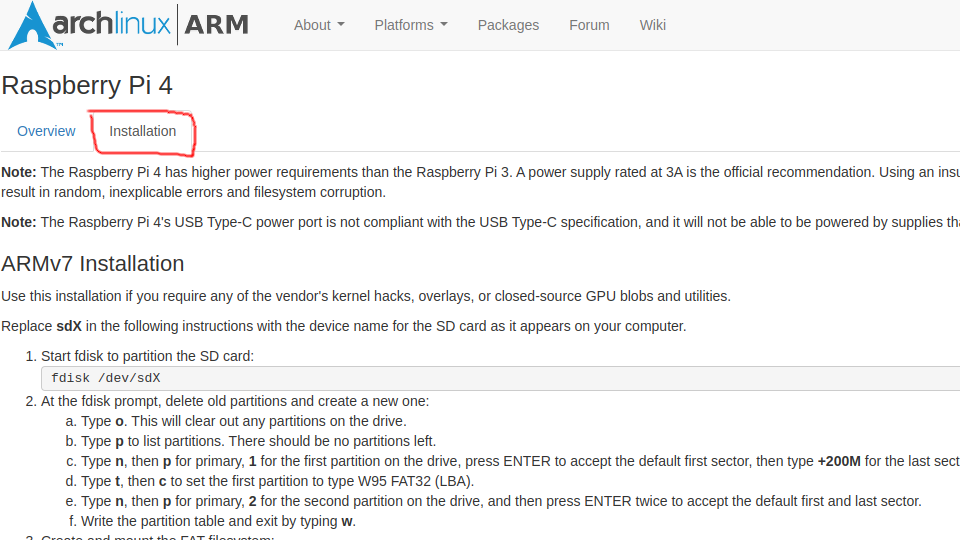

まずこのサイトの手順に従い、Arch Linux 64bitをmicroSDか何かに入れます。

以降microSDとして説明

このInstallationに書いてあるとおりやれば問題なくインストール作業が完了すると思います。

自分の環境では以下の通り/etc/fstabに追記が必要でした。

追記しないとReadOnlyになってしまうのですが、真因はまだわかっていないです…

$ sudo vi /etc/fstab # Static information about the filesystems. # See fstab(5) for details. # <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass> /dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 0 /dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults 0 0 # <- 追記

rpi-updateでファームウェア更新

お次はrpi-updateでファームウェアを更新。

元情報は↓のYoutubeに書いてあるコメント。

具体的には以下の通り。

rpi-updateはRaspberry Pi上でないと動かないので注意。

$ git clone https://github.com/Hexxeh/rpi-update

$ cd rpi-update

$ sudo BOOT_PATH=$HOME/boot ROOT_PATH=$HOME/root ./rpi-update

*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom

*** Performing self-update

*** Relaunching after update

*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom

FW_REV:ecb31dc9a698ff9d17d9a5a24550ea5b9aaea7eb

*** We're running for the first time

*** Backing up files (this will take a few minutes)

*** Remove old firmware backup

*** Backing up firmware

*** Backing up modules 6.1.21-v8+

WANT_32BIT:0 WANT_64BIT:1 WANT_PI4:1

#############################################################

WARNING: This update bumps to rpi-6.1.y linux tree

See: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=344246

'rpi-update' should only be used if there is a specific

reason to do so - for example, a request by a Raspberry Pi

engineer or if you want to help the testing effort

and are comfortable with restoring if there are regressions.

DO NOT use 'rpi-update' as part of a regular update process.

##############################################################

Would you like to proceed? (y/N)

*** Downloading specific firmware revision (this will take a few minutes)

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0

100 116M 0 116M 0 0 9.9M 0 --:--:-- 0:00:11 --:--:-- 10.9M

*** Updating firmware

*** Updating kernel modules

*** depmod 6.1.25-v8+

*** Updating VideoCore libraries

*** Using SoftFP libraries

*** Updating SDK

*** Running ldconfig

*** Storing current firmware revision

*** Deleting downloaded files

*** Syncing changes to disk

*** If no errors appeared, your firmware was successfully updated to ecb31dc9a698ff9d17d9a5a24550ea5b9aaea7e

起動

microSDをRaspberry Piに装着して起動します。

ログインは、

ユーザー名 alarm

パスワード alarm

もしくは、

ユーザー名 root

パスワード root

で入れます。

とりあえずpacmanで最新に。

$ sudo pacman-key --init $ sudo pacman-key --populate archlinuxarm $ sudo pacman -Suy

ここまでで素のArch Linuxが動く状態になりました。

素のviだときついのでvimを入れます。

$ sudo pacman -S vim

後々使うであろうyayも。

参考記事

$ sudo pacman -S base-devel git go $ git clone https://aur.archlinux.org/yay.git $ cd yay $ makepkg -si # 後始末 $ cd .. $ rm -rf yay

タイムゾーン設定

タイムゾーンをAsia/Tokyoに設定。

参考記事

$ sudo timedatectl set-timezone Asia/Tokyo

IPアドレスの固定

デバイス名を確認すると、end0であることがわかります。

$ ip a show

(略)

2: end0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000

link/ether 12:34:56:78:90:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.1.94/24 brd 192.168.1.255 scope global end0

valid_lft forever preferred_lft forever

(略)

end0用の設定ファイルを作成。

$ sudo vim /etc/systemd/network/end0.network [Match] Name=end0 [Network] Address=192.168.1.23/24 Gateway=192.168.1.1 DNS=192.168.1.1 # もともとen*向けの設定ファイルがあったので削除 $ sudo rm /etc/systemd/network/en*.network # 設定反映のため再起動 $ sudo reboot

ホスト名設定

初期状態ではホスト名がalarmなので、変更しておきます。

$ sudo vim /etc/hostname nextcloud-server # 設定反映のため再起動 $ sudo reboot

rootユーザーのパスワード変更

初期値ではパスワードがrootなので、忘れずに変更しておきます。

$ sudo -s passwd New password: (パスワードを入力) Retype new password: (パスワードを入力) passwd: password updated successfully

新規ユーザー作成

新規ユーザーyasuを作成。

adduserがなかったのでuseraddで作成。

ついでに/etc/sudoersにも追加。

$ sudo useradd yasu $ sudo passwd yasu New password: (パスワードを入力) Retype new password: (パスワードを入力) passwd: password updated successfully $ id uid=1000(alarm) gid=1000(alarm) groups=1000(alarm),998(wheel) $ id yasu uid=1001(yasu) gid=1001(yasu) groups=1001(yasu) $ visudo (略) yasu ALL=(ALL:ALL) ALL # 末尾に追加

もともとあったユーザーalarmは不要になったので、消します。

$ sudo userdel -r alarm $ ls /home/ yasu $ id alarm id: 'alarm': no such user

もしuserdelでエラーが出た場合は、↓の記事に書いたとおり再起動すると良いです。

SSHログインに公開鍵認証を使うようにする

これはこちらの記事ほぼそのままなので、解説を譲ります。

ロケールの設定

まずロケールを追加します。

自分はen_US.UTF-8で使うことが多いですが、日本ロケールの場合はja_JP.UTF-8で。

$ sudo /etc/locale.gen (略) # en_JS.UTF-8 # <- 先頭の # を削除する (略) # ロケール生成 $ sudo locale-gen # 起動時の設定 $ sudo vim /etc/locale.conf LANG=en_US.UTF-8

argononedのインストール

自分はこのケースを使っているので、ファン及びスイッチ制御用のargononedを入れます。

Raspberry Pi OSだとaptで入れられますが、Arch Linuxでは自分で入れる必要があります。

参考ページ

$ sudo pacman -S i2c-tools lm_sensors python $ mkdir argonone $ cd argonone $ curl -o PKGBUILD https://raw.githubusercontent.com/Elrondo46/argonone/master/PKGBUILD $ curl -o argonone.install https://raw.githubusercontent.com/Elrondo46/argonone/master/argonone.install $ makepkg --install $ sudo systemctl daemon-reload $ sudo systemctl enable argononed

記事執筆時点ではargononed.pyに不具合がありまともに動かないので、修正しておきます。

try節の直後にあるbus.write_byte()のところ。

$ sudo vim /opt/argonone/bin/argononed.py

(略)

def temp_check():

fanconfig = ["65=100", "60=55", "55=10"]

tmpconfig = load_config("/etc/argononed.conf")

if len(tmpconfig) > 0:

fanconfig = tmpconfig

address = 0x1a

prevblock = 0

while True:

temp = os.popen("cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp").readline()

val = float(temp) / 1000

block = get_fanspeed(val, fanconfig)

if block < prevblock:

time.sleep(30)

prevblock = block

try:

bus.write_byte(address,block) # もとは bus.write_byte_data(address,0,block)

except IOError:

temp = ""

time.sleep(30)

(略)

設定して動作確認します。

一度「1」に設定して、ファンが全力で回ることを確認しておきましょう。

$ sudo argonone-config -------------------------------------- Argon One Fan Speed Configuration Tool -------------------------------------- WARNING: This will remove existing configuration. Press Y to continue:Y Thank you. Select fan mode: 1. Always on 2. Adjust to temperatures (55C, 60C, and 65C) 3. Customize behavior 4. Cancel NOTE: You can also edit /etc/argononed.conf directly Enter Number (1-4):2 Please provide fan speeds for the following temperatures: 55C (0-100 only):10 60C (0-100 only):50 65C (0-100 only):100 Configuration updated. # 後始末 $ cd .. $ rm -rf argonone

docker, docker-composeのインストール

自分はNextcloud環境でdockerを使うので、dockerとdocker-composeを入れます。

$ sudo pacman -S docker docker-compose

Nextcloudをdockerで動かす方法はこの記事で解説しているので、ご興味あればどうぞ。

vpnclientのインストール

自分はAWSにあるLightSailとでSoftEtherによるVPNを構築しているので、vpnclientを入れます。

ほぼこの記事そのままです。

証明書による認証に変更。

電源ON時にvpnclient自動起動してvpnserverに自動接続するよう設定。

以上でだいたい初期設定は終わりです。

あとはお好みに合わせていじっていけばいいと思います。

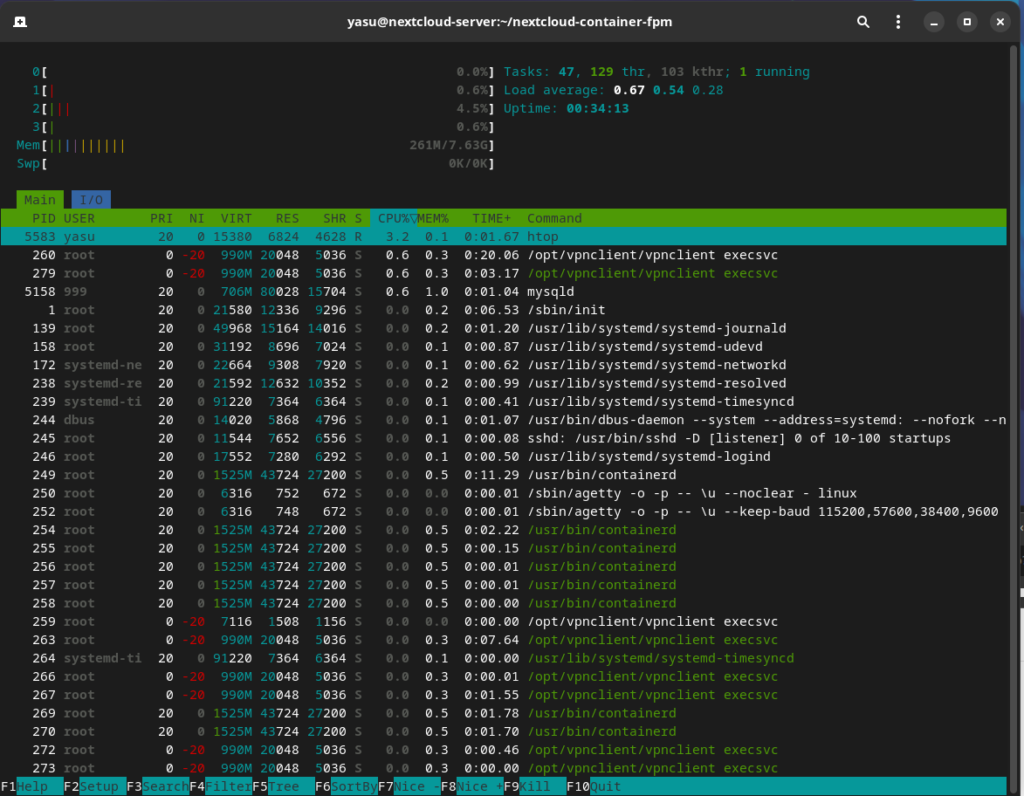

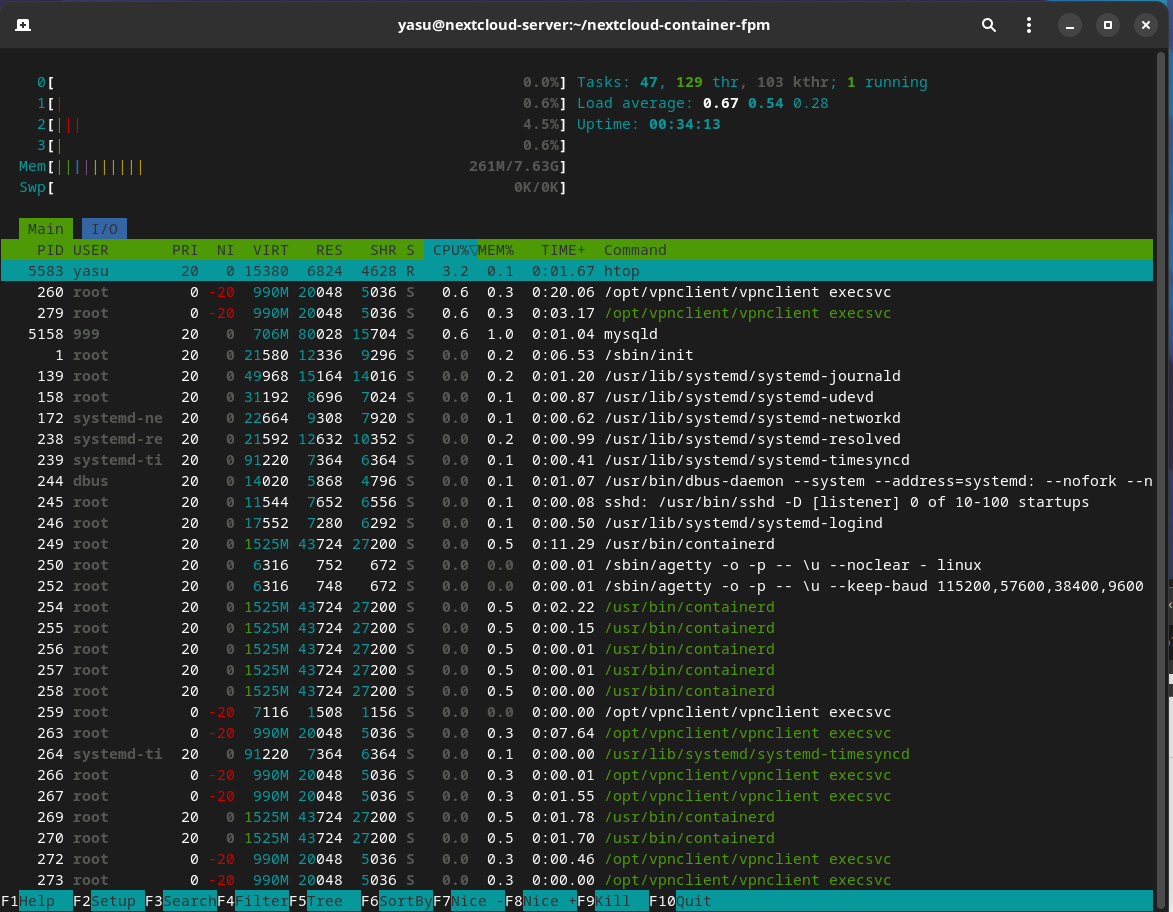

ちなみにこれがhtopしたときの画像です。

メモリは265M使用ということで、だいぶ軽いことがわかります!

終わりに

いかがでしたか。

PCでのノウハウがほぼそのまま使えるので、意外にササッと設定できますよ!

Comments